建設業の人手不足の理由とは?解消する対策も徹底解説

2023.07.11

建設業では、リーマンショックによる建設需要の下落から打って変わり、震災復興事業や東京オリンピック会場の建設など需要が右肩上がりに伸びて、人材不足の状況が続いています。

特に現場全体の指揮をとる施工管理者の人材が不足しています。

人材を確保し、定着させるためにはどのような対策が必要なのでしょうか。

この記事では、施工管理が人手不足になる理由と建設業が抱える現状や対策について、解説しています。

施工管理の人手不足にお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

目次

施工管理が人手不足となる建設業の現状

日本全体で15〜65歳の生産年齢人口に減少傾向がみられ、昨今の建設業界においても高齢化が早急の課題となっています。

高齢化に加え、若年就業者数の伸び悩みなど多くの問題を抱える建設業の現状について解説します。

建設業の現状

建設業市場は活性化が見られるものの、施工管理における人材の就業者数は思い通りに増えていない傾向にあります。

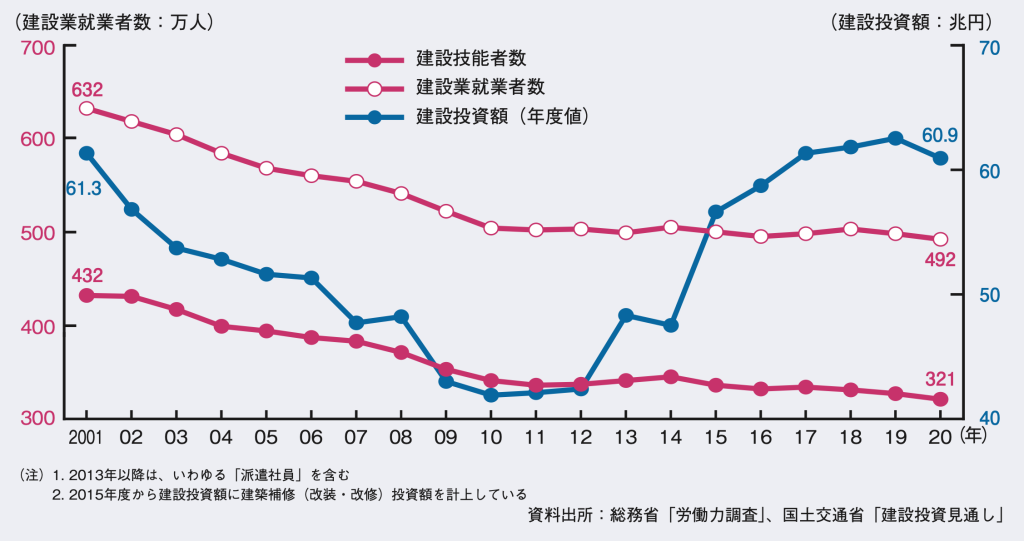

一般社団法人 日本建設業連合会が公表している「建設業就業者数の推移」を表す下のグラフを見てみましょう。

建設業界のマーケット規模を示す建設投資額は、2001年から徐々に減少していますが、リーマンショック後の2010年を境に回復に転じ増加傾向にあります。

しかし、建設市場の回復とは裏腹に、就業者数は伸び悩み、2010年以降も横ばいの状況です。

このように建設業の現状は、市場規模が拡大しているにもかかわらず、就業人数は伸びず慢性的な人手不足の状態に陥っています。

人手不足の現状

企業にとって適した人材の確保は、業績向上を左右する大切な要素です。

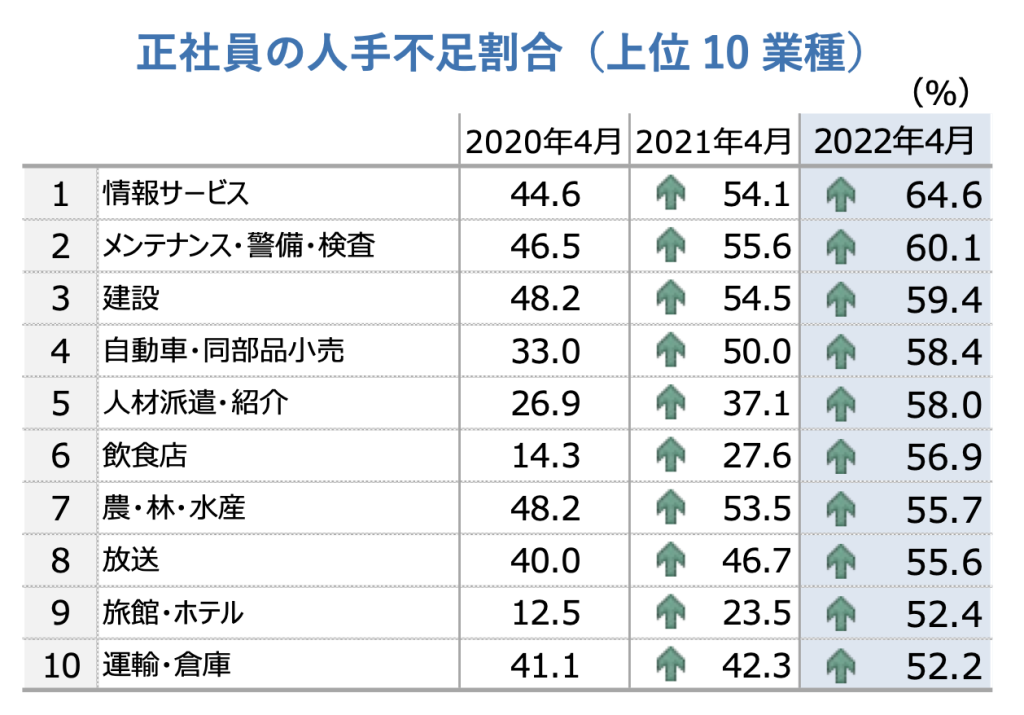

下表は帝国データバンクの調査に基づく、正社員の人手不足割合を表しています。

正社員が不足している業種をみてみると、1位情報サービス(64.6%)2位メンテナンス・警備・検査60.1%、3位建設59.4%と続きます。

出典:帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2022年4月)」より

建設業は、過去3年を遡ってみても慢性的な人手不足の状態に陥っています。

人手不足だけでなくウッドショックやアイアンショックなどで建材が不足していることも建設業全体に影響を及ぼしています。

施工管理が人手不足になる5つの理由

施工管理が人手不足に陥るのはなぜでしょうか。具体的には以下のポイントが挙げられます。

- 若年者離れ

- 長時間労働の慣習化

- 労働対価に見合う報酬が得られない

- 業務への責任感

- 労働人口の高齢化

人手不足に陥る5つの理由について解説します。

施工管理が人手不足になる理由①|若年者離れ

施工管理が人手不足となる理由のひとつに若年就業者の少なさがあります。

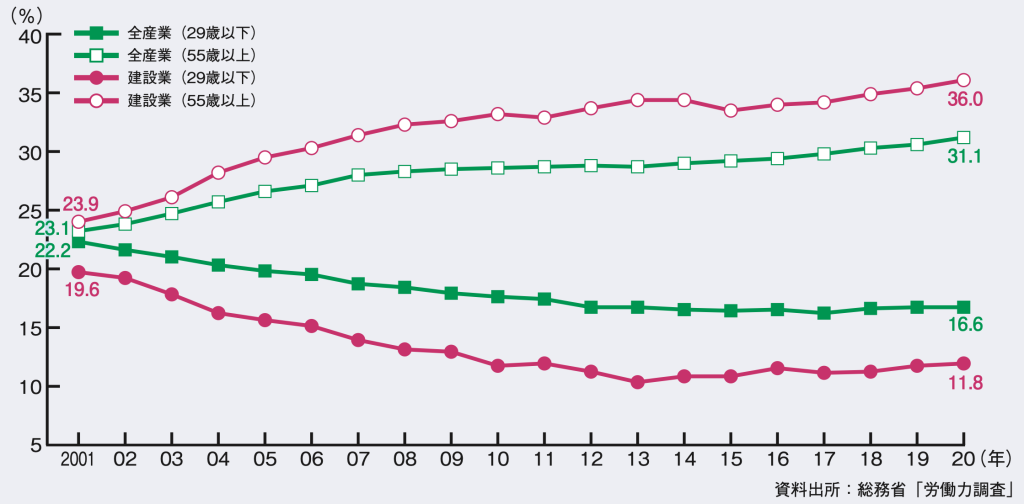

下のグラフは、「建設業就業者の年齢別構成比の推移」を示しています。

2020年の労働力調査において55歳以上の建設業就業者は36.0%、29歳以下は11.8%と全産業と比べると高齢化が顕著となっています。

建設業の労働力や生産力を今後維持していくためには、若年者の定着と入職促進を図り、技術承継など円滑な世代交代が必須です。

施工管理が人手不足になる理由②|長時間労働の常態化

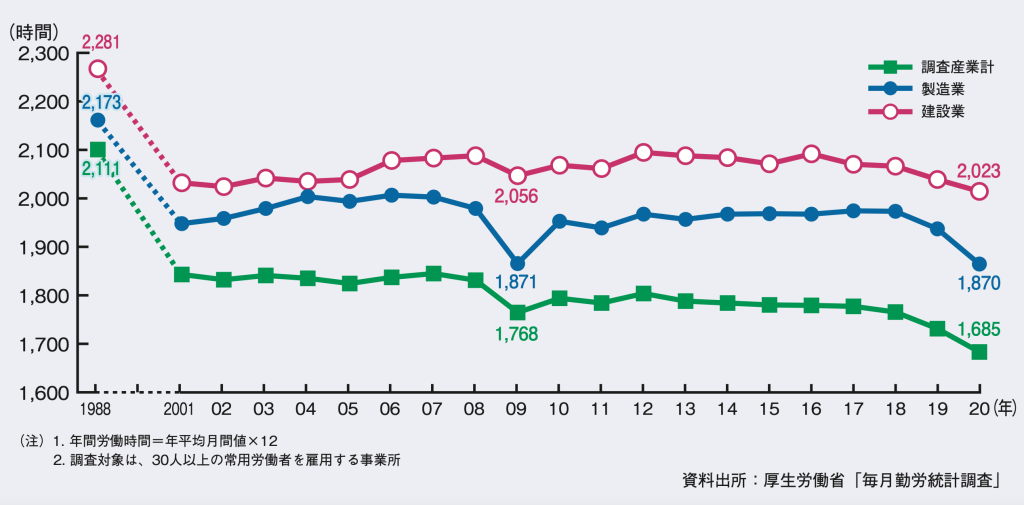

国内において、この10年間の労働時間数は減少傾向がみられ、建設業においても4年連続で緩やかに減少しています。

しかし、他産業と比べると依然として長時間労働となっています。

「労働時間の推移」を示した下の表によると、2020年の建設業就業者における年間労働時間平均は2,023時間となっており、全産業平均1,685時間と比べると338時間長く、製造業平均1,870時間より153時間長い労働時間になっています。

全産業では昨今、労働時間の短縮化が推し進められるなか、建設業は横ばいに推移しており長時間労働が常態化しています。

特に施工管理は日中の現場監督業務に加え、夜間には書類作成業務に従事するため、長時間労働になりやすく残業を強いられるケースが多くあります。

施工管理が人手不足になる理由③|労働に見合う報酬が得られない

長時間労働の常態化など、労働に見合った報酬が得られない点も人手不足の原因のひとつです。

前述のように施工管理の業務は、残業や夜勤が発生するなど非常にハードな仕事です。

さらに、担当現場によって勤務先や働くメンバーも変わるため、順応力やコミュニケーション力も必要になります。

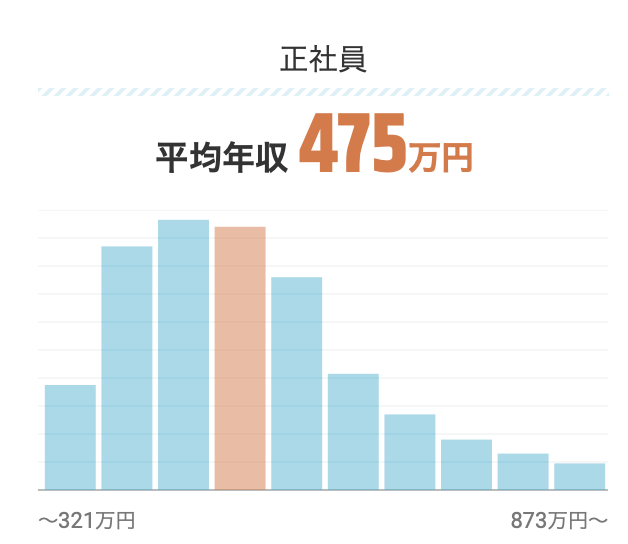

下のグラフは施工管理者の平均年収を示しています。平均年収475万円は日本の全業種の平均年収と比較して、決して低いわけではありません。

出典:求人ボックス給料ナビ「施工管理の仕事の年収・時給・給料(求人統計データ)」より

しかし、321万円〜873万円と収入差があるため、求められるスキルや資格、経験によっては思ったほど報酬が得られないと感じる場合もあるでしょう。

施工管理は、資格がなくても業務に取り掛かれます。

そのため、資格のない時期や仕事を始めた頃は、労力の割に収入が伴わないと不満を感じて離職してしまう可能性も考えられます。

大切な人材を確保するために、社内での資格取得支援やキャリアアップなどサポート体制の充実が望まれます。

施工管理が人手不足になる理由④|業務への責任感

施工管理の業務は、現場作業だけでなく事務作業も伴うため業務量の多さに大きなプレッシャーがのし掛かります。

また、現場全体の指揮や工事全体の管理、品質や安全などさまざまな管理能力も求められるため、その重責に耐えきれず、離職してしまうケースが多くみられます。

たとえ新人であっても同じように責任を求められるため、いきなり現場に出るのではなくビジネスマナーやコミュニケーションスキル、リスクマネジメントなどの研修期間を設けるなどの対策が必要でしょう。

施工管理が人手不足になる理由⑤|労働人口の高齢化

施工管理が人手不足になる原因として労働人口の高齢化があげられます。

国土交通省が発表している建設業及び建設工事従事者の現状の労働者分布を見ると、55歳以上が約34%、29歳以下が11%というデータになっています。

上記のことから若手社員が少なくなっており、高齢化が進んでいるとわかります。

【建設業】若手社員が辞めていく理由

若手社員が辞めていく理由は以下のとおりです。

- 休みが少ない

- 体力仕事

- 残業が多い

休みが少ない

休みが少ないという理由で若手社員が辞めて行きます。

現場は基本的に土曜日は稼働していて、ピーク時は日曜日も出勤しなくてはいけません。

現場が全休でも図面や資料作成が追いついていないと出勤する必要があります。

若手社員は仕事よりも休みを優先してしまう人が多いため、休みが多い会社に転職してしまいます。

上記のことから若手社員が辞めていきます。

体力仕事

体力仕事がきついという理由で若手社員が辞めていきます。

会社説明会やホームページでは施工管理は図面作成・資料作成・打ち合わせなどの室内での仕事がメインだと説明されます。

実際に入社すると、室内での仕事もありますが、大半は現場での仕事です。

若手社員は搬入や誘導、材料移動などの体力仕事が多いため、きつくて辞めていきます。

残業が多い

残業が多いという理由で退職します。

施工管理はどうしても残業が多くなりがちです。

日中の仕事は以下のような業務をこなします。

- 現場確認

- 自主検査

- 職人との打ち合わせ

その他の仕事として、図面作成や資料作成、見積書作成などがありますが、日中はばたばたしていて手をつけられません。

そのため、職人が帰宅したあとの夕方から仕事します。

上記の理由で残業時間が多くなってしまいます。

施工管理の人手不足を解消する対策

施工管理の人手不足を解消する対策として次の4点を挙げてみました。

- 労働環境の見直し

- 施工管理の魅力を伝える

- IT化の推進

- 工期を適切に設定する

それぞれの対策について解説します。

労働環境の見直し

中長期的な取り組みとして、労働環境の大幅な見直しが求められます。

国も建設業の「働き方改革」を政策として掲げ、労働環境の改善は建設業界をあげて取り組むべき課題となっています。

労働環境を見直す具体例として、次のようなことが考えられます。

- 資格取得支援やキャリアアップなどのサポート体制

- 長時間労働や休日出勤などライフワークバランスを調整

- 社会保険への加入率アップ

- モチベーションアップを図る評価制度の設置

- 各種手当を充実

いきなり全てを改善することは難しいので、まずは社会保険に加入するなどできることからスタートして、徐々に改善に取り組んでいきましょう。

施工管理の魅力を伝える

若年者に施工管理の業務を担ってもらうためには、建設業に対する魅力を伝えていく必要があります。

依然として建設の仕事は、3K(きつい・汚い・危険)のイメージが強く、そのイメージを払拭して、若年者に関心を向けるためには業界全体として魅力をアピールする対策を練る必要があります。

具体的には次のような対策を行っています。

- 女性が働きやすい職場環境づくり

- 作業着をオシャレに一新する

- 現場で活躍する若者を掲載したビジネス雑誌の企画「ゲンバ男子」

- 日本建設業連合会による女性が活躍できる建設業を目指す「けんせつ小町」

- 職場への子ども参観の実施

- 大型重機の試乗会

若年者や女性だけでなく将来、施工管理を担う子どもたちへも建設業を身近に感じてもらい、魅力ある仕事を伝えていくことが大切です。

IT化の推進

施工管理にとってIT化の推進は、人手不足の解消に効果的です。

しかし、建設業界はIT化に遅れがみられ、まだまだ普及が進んでいない状況です。

国土交通省ではICT活用などの施策を導入して、建設業全体の生産性を2025年度までに2割向上を目指す「i-Construction」を進めています。

IT化が進めば、データ共有や工程管理など各現場でシェアできるため作業の効率化を図れます。

作業の効率化は現場の生産性を高め、少人数であっても施工管理をスムーズに行うことが可能になります。

人手不足や人材の定着化を解消するには、IT化の推進が効果的な手段となり得ます。

工期を適切に設定する

建設業界において、工事の期間が短すぎることは深刻な問題となっています。

建設業界の労働者数は限られているのに対して、建設プロジェクトの需要は増加しています。

その結果、多くのプロジェクトが計画通りに進行するように、工事期間が短く設定されてしまい、これが各段階での残業を引き起こし、長時間働くことが一般的となっています。

長時間労働が続けば、現場の労働者にとっての負荷が増大し、これが高い離職率を引き起こす可能性があります。

労働者の負担を減らし、離職を防ぐためには、余裕をもった工事スケジュールを組むことが不可欠です。

施工管理の需要・将来性

施工管理の人手不足が喫緊の課題でありますが、施工管理の需要は今後さらに増加していく見込みです。

大規模な建設として次のようなプロジェクトへの取り組みが進んでいます。

- IRリゾート関連の建設事業

- 大阪万博に関するインフラ整備

- リニア中央新幹線開通プロジェクト

- 高速道路リニューアルプロジェクト

- 虎ノ門・麻布台プロジェクト

- インフラの維持管理

上記のような建設プロジェクトの需要に伴い、施工管理の業務はますます増えていきます。

そのため、施工管理の人手不足解消は重要で早急に方策を練る必要があります。

まとめ【建設業の人手不足の対策をしましょう】

これまで、施工管理が人手不足となる理由と人手不足を解消するための対策について、述べてきました。

施工管理は長時間労働や現場によっては移動があるなど、ハードな一面があります。

一方で自分の手がけた建築物が形となって残る達成感と完成後の充実感が魅力的な仕事でもあります。

この先、増加傾向にある需要に備えて、技術を伝えていく若年者の施工管理者が必須となります。

待遇やライフワークバランスなどの改善や建設業界全体のイメチェンなどを含めた対策を練って、施工管理を担ってくれる人材を獲得していきましょう。

デキる会社の経営を

カタチにしました

リフォーム統合管理システム「SAKSAK」はできる会社の経営管理をカタチにしたシステムです。SAKSAKを使うことで、次のような悩みを解消いただけます。

- 粗利管理ができていない

- 請求書の確認に時間と手間がかかる

- 会社として顧客管理ができていない

- 見積書作成は営業担当者の負担が大きい

- 入金遅延や未入金・額の相違が多い など

意外と、知られてはいませんがリフォーム業界20年という実績があるシステムです。SAKSAKを使って、利益率が5%アップした会社もあります。また、SAKSAKとともに上場した会社もあります。

次は、SAKSAKがあなたの会社をお手伝いする番です。まずは、どのようなシステムか、ご覧ください。

導入事例集もありますので、こちらもご参考ください。

建築業、リフォーム業向けにすぐに使えるエクセル4種類のテンプレート(御見積書・工事請負契約書・工事台帳・工程表)を無料でプレゼントしております。