建築業界で取り組むべきグリーン成長戦略とは?

2022.07.11

世界的にカーボンニュートラルにむけてSDGsなどの様々な対策が打ち出されています。

その中でもグリーン成長戦略は、2050年のカーボンニュートラルを目標につくられた14分野での目標です。

建築業界ではどのような目標をかかげているのか?

私たちの会社でもなにかするべきなのか?と思う経営者は多いのではないでしょうか

ここでは、建築業界の目標をもとに、企業が取り組むべきことを紹介していきたいと思います。

目次

グリーン成長戦略ってなに?

ここでは、グリーン成長戦略の概要と建築業界におけるグリーン成長戦略について書きます。

グリーン成長戦略とは?

日本は2050年までにカーボンニュートラルを目指すという目標を掲げています。

カーボンニュートラルという目標は、簡単には達成できないため、具体的な計画を策定して見通しを示したのがグリーン成長戦略です。

グリーン成長戦略では、産業政策やエネルギー政策の面から、成長が期待できる14の分野が対象とされています。

大きく分けると、次の産業が対象になっています。

- 風力発電や太陽光発電などのエネルギー関連の産業

- 自動車などの輸送・製造関連産業

- 建築物などの家庭・オフィス関連産業

建築に関連する産業では、住宅を含む建築物や太陽光発電などの創エネルギーがあります。

企業としては、これからの建築業界の目指す方向として、グリーン成長戦略を把握しなければいけません。

建築業界のグリーン成長戦略

ここでは、建築業界全体のグリーン成長戦略について書きます。

建築業界のグリーン成長戦略として、次の2点などが挙げられています。

- 住宅の省エネ化

- 中高層の建築物の木造化 など

具体的に新築住宅では、省エネ性能の向上と省エネ基準の強化が検討されています。

そして、既存の住宅では断熱性能の向上などの省エネリフォームを拡大することでエネルギー消費を削減することを目指しています。

住宅以外の中高層建築物は、木造化を促進することを目標としています。

木造化促進することで、

- コンクリートなど製造過程で環境への負荷が大きい材料の代替材料

- 森林資源を循環させて二酸化炭素の吸収作用を維持・強化

することを目的にしています。

建築業界では、住宅は消費エネルギーを減らすこと、中高層建築物は製造過程から二酸化炭素の排出削減をはかることでカーボンニュートラルを目指しています。

住宅分野のグリーン成長戦略

ここでは、住宅企業の経営者にむけて住宅関連を中心に書きます。

ZEH相当の省エネ性能を目指す住宅

住宅を対象としたグリーン成長戦略としては、

- 屋根・外壁・窓の外皮断熱性能の向上

- 冷暖房や換気、給湯などのエネルギー消費量の削減

- ①、②を含めた省エネ基準の適合の義務付け

の導入が検討されています。

共通して住宅で消費するエネルギーを省エネにしましょうという目標です。

それでは、住宅企業はなにを基準に住宅を計画すればいいでしょうか。

経済産業省が出しているグリーン成長戦略資料(経済産業省へリンク)の中では、具体的な基準は記載されていません。

ただ、国土交通省の省エネ基準のロードマップを参考にすれば、目指すべき住宅性能はZEH基準になります。

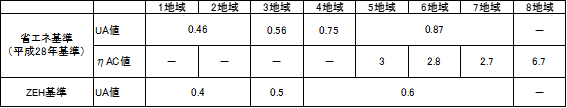

表 1 省エネ基準とZEH基準

国土交通省では、2030年までに現在の省エネ基準を現在のZEH基準相当に引き上げる予定です。

ZEH基準を目指した住宅づくりをすることで、グリーン成長戦略にも対応できます。

土台として断熱性能強化

ZEHの住宅を建てるには、第一に断熱性能の強化をはかることです。

どれだけ省エネ性能の高い設備を設置しても、外に熱が逃げてしまっては意味がありません。

なので、地域ごとに適した断熱性能を確保することは重要です。

上述しましたが、2030年までに省エネ基準が引き上げられ、省エネ基準の適合が義務化される流れになっています。

ZEHでは、断熱性能のUA値の基準値を設けています。

また、断熱や省エネ設備によって、基準になる消費エネルギーから20%以上の削減が求められているため、断熱性能の向上は重要な項目です。

エネルギーを創って省エネを目指す

グリーン成長戦略の中には、太陽光発電や蓄電池の利用によって光熱費の大幅な低減も含まれています。

創エネ方法としては、太陽光発電を始め、小型の風力発電やエコキュートなどの給湯器と合わせた発電機など様々な方法があります。

創エネ方法ごとに特徴があり、生活スタイルと相性のいい方法を選ぶ必要があります。

発電した電気を直接使うことが最も効率が良いため、在宅している時間と発電できる時間が一致する創エネ方法を選ぶことが理想的です。

それが難しい場合は、大容量の蓄電池の導入も検討しましょう。

住宅企業としては、設計時に生活スタイルのヒアリングをして相性のいい創エネ方法を提案することが必要です。

さまざまな技術の活用しながら作る建築

シミュレーションによる予測と最適化

近年では、住宅のシミュレーション技術も向上しているため、設計時に最適な断熱性能や窓の大きさ、創エネ方法などを予測することができます。

例えば、窓の大きさは断熱性能を高めるには小さいほうが良いです。

でも、窓は熱の出入りや日射の侵入があるため、日射で暖房負荷を減らすという側面もあります。

太陽光発電も電力需要のピークと発電のピークが重なるような設置をすることが理想的です。

シミュレーションをして、最も効率的な角度や方角を探すことも省エネには効果的です。

住宅企業としては、自社もしくは外注でのシミュレーションを検討してみてください。

エネルギー使用量を知りながら生活する

エネルギーの使用量を知りながら生活することは、住む人の省エネ意識を高めることに繋がります。

エネルギーの使用量が数字になることで、すぐに電気代として計算することができます。

例えば、エアコンを冷房で24度設定にしたとき、「24度設定だと今月の電気代○○円くらいになりそうだな。ちょっと高いな。」と意識することになります。

シミュレーションのデータがあれば、比較対象になるので、より意識は高くなります。

今は、コンセントにスマート機器を取り付けることで、スマホでエネルギーの使用量を知ることができます。

住宅企業として、電気工事のオプションとしてスマート機器の設置を検討しても良いかもしれません。

壁でも発電できるようになる?

太陽光パネルも様々な場所に設置できるように進化を続けています。

住宅の場合は、屋根に設置することが多い太陽光パネルですが、現在は壁面設置に向けた太陽光パネル(壁設置太陽光パネルの開発へのリンク)も開発されています。

太陽光パネルをフィルム状にすることで、曲面の壁などにも対応できて住宅の壁面に設置しやすくなります。

壁面は垂直面なので屋根面に比べると日射エネルギーを受け取りにくく発電はしにくいというデメリットがあります。

でも、雪国では雪が積もらないというメリットもあります。

ルーバーのように角度ができれば、屋根と同じだけ発電できるかもしれません。

近い将来、雪国では壁に太陽光パネルをつけることが当たり前になるかもしれません。

まとめ

住宅を中心に建築業界のグリーン成長戦略について中心に書きました。

日本がカーボンニュートラルを達成するためには、住宅はZEH基準を目標とした断熱性能の向上と太陽光発電などの創エネが必要です。

住宅企業としては、ZEH基準の住宅を建てるための対応を検討すること、創エネ導入の方法を検討することが必要です。

シミュレーションや創エネの新しい技術も活用しながら、より省エネ性能の高い住宅づくりを検討してみてください。

デキる会社の経営を

カタチにしました

リフォーム統合管理システム「SAKSAK」はできる会社の経営管理をカタチにしたシステムです。SAKSAKを使うことで、次のような悩みを解消いただけます。

- 粗利管理ができていない

- 請求書の確認に時間と手間がかかる

- 会社として顧客管理ができていない

- 見積書作成は営業担当者の負担が大きい

- 入金遅延や未入金・額の相違が多い など

意外と、知られてはいませんがリフォーム業界20年という実績があるシステムです。SAKSAKを使って、利益率が5%アップした会社もあります。また、SAKSAKとともに上場した会社もあります。

次は、SAKSAKがあなたの会社をお手伝いする番です。まずは、どのようなシステムか、ご覧ください。

導入事例集もありますので、こちらもご参考ください。

建築業、リフォーム業向けにすぐに使えるエクセル4種類のテンプレート(御見積書・工事請負契約書・工事台帳・工程表)を無料でプレゼントしております。

- 関連キーワード:

- 業界動向