プレカットとは?工法の特長やメリット・デメリットをわかりやすく解説

2023.04.13

「プレカット」と聞いて、ピンとこない方も多いのではないでしょうか。

家づくりの専門用語には馴染みがある言葉もあれば、聞き慣れない用語もたくさん出てきます。

プレカットは建設業界にとって不可欠な存在であり、多くの建設現場で取り入れられている木材加工方法のひとつです。

本記事を最後まで読むと、

- プレカットの概要や工法の特長

- プレカット普及率やプレカット工場の推移

- メリットとデメリット

について理解できます。

工期やコストを削減し、高品質な家づくりを提供していくための参考にしてください。

\ 関連記事 /

目次

プレカットとは

プレカットとは木造住宅建築で使用する構造木材を、あらかじめ工場などで原材料を切削したり、接合部に加工を施したりしておくことです。

従来は大工職人が部材に墨付けを施し、ノミやカンナを用いて現場で切削して部材を組み合わせていました(伝統工法や在来工法)。

しかし、工場でプレカット加工された構造木材を用いれば上記作業を省略できます。

プレカット加工された構造木材は精度が高く品質も安定しているため、施工効率アップや工期短縮、コスト低減といった効果が期待できるでしょう。

プレカット加工とは

プレカット加工は入力されたデータをもとに長さや幅、高さなど高い精度で木造住宅の継手や仕口、梁を加工する新しい技術です。

設計図面データをCADに入力後、工作機械を起動するCAMへ転送し、構造材や合板、集成材などを加工。

加工された部材は現場で施工しやすいよう接合箇所に番号が付けられ、検査に合格した製品だけが出荷されます。

プレカット工法の特長

プレカット工法とは事前に工場の機械で加工された構造木材を、現場で組み上げて建てていく工法です。

工事現場で大工職人が部材を切削し組んでいく従来の方法と比べて、プレカット工法には次のような特長があります。

- 工事期間の短縮化

- 作業効率の向上

- 施工コストの低減

- 品質の均一化

- 作業精度の向上

- 材料ロス・時間的ロスなどのムダを削減

さらに加工の際にでる木屑を現場に持ち込むことがないので環境にも優しいと言えるでしょう。

工場で加工される建築部材は品質が高く、製品ごとに強度の確認ができるため、精度の高い構造計算が可能です。

このようにプレカット工法は、

- 資材のばらつきやミスがない

- ムダなく安定した品質

- 効率的かつ高精度

といった木造建築を実現するための工法になります。

プレカット受注の流れ

プレカット受注の流れについて、順を追って解説します。

打ち合わせ

まずは建築物の設計図面を準備して、組み立て方や使用木材について打ち合わせです。

設計図面をもとに柱や土台、梁など建物の構造を担う部分の組み立て方を示したプレカット図面を作成していきます。

データ入力

打ち合わせをもとに作成したプレカット図面を設備や電気、平面図、立面図などの要素を考慮してチェックします。

図面が承認されたら加工データをCADに入力し、情報をCAMに転送。

加工

転送されたプレカット図面のデータに従って、加工機械が長さや幅、高さなどを高い精度で自動的に切削していきます。

検査・出荷

プレカット加工された製品は1本ずつ丁寧に検査され、合格した部材のみを出荷。

品質確保のためビニールなどで梱包し、施工工程に合わせて順次出荷・組み立てという流れになります。

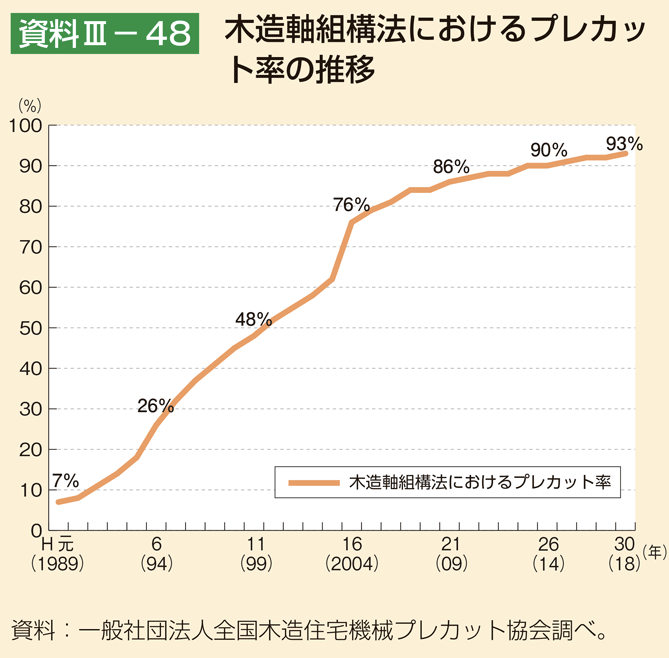

プレカットの普及率

下図は木造軸組構法におけるプレカット率の推移(1089年〜2018年)を示しています。

プレカット加工は1990年ごろから建設現場で導入を開始。

導入当初の1989年はわずか7%とプレカット率は低水準でした。

しかし、10年後の1999年には48%、2018年には93%とプレカット率は急激な伸びをみせました。

現在の建設現場ではプレカット加工を用いた建築が一般的で広く普及しています。

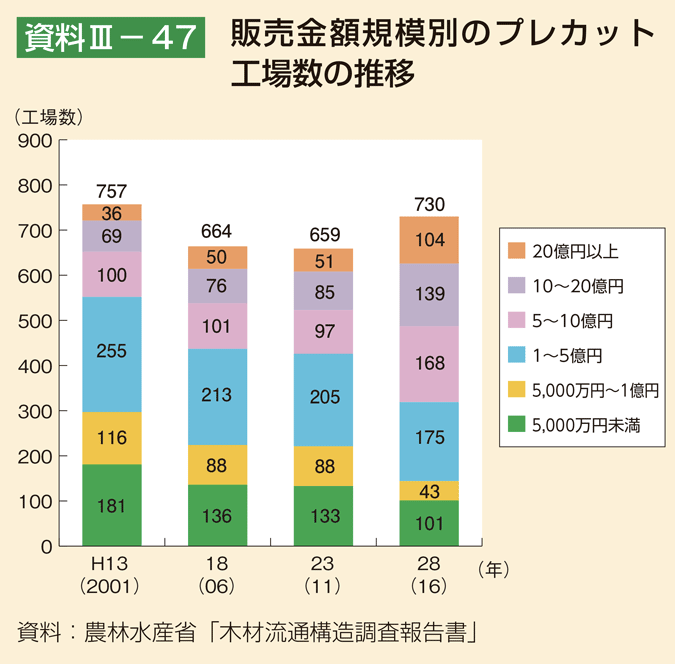

プレカット工場の推移

下図は販売金額規模別に分類したプレカット工場数の推移(2001年〜2016年)を示しています。

2006年と2016年のプレカット工場数を比べると、

- 5億円以下の工場数は426から319に減少(約37%減)

- 5億円以上の工場数は227から411に増加(約80%増)

と推移。

大規模工場化の傾向がみられます。

プレカット工法のメリット

プレカット工法のメリットは次の5つです。

- 工期の短縮化

- コストの削減

- 発生材をなくせる

- 加工品質の向上

- 耐久性アップ

項目ごとに解説します。

工期の短縮化

事前に建築部材を機械で加工して組み上げていくプレカット工法は、効率的に作業を進められるため、工期短縮化のメリットがあります。

従来は大工職人が設計図をみて墨付けし、継手や仕口などを手刻みで加工したあと組み上げていました。

その工期は、およそ1ヶ月から数ヶ月。

しかし、プレカット工法であれば数日間で完了できます。

さらに引き渡しも早くできるため、施主と工務店の双方にとっても有益な取り組みと言えるでしょう。

コストの削減

大工職人による墨出しや手刻みの加工には1ヶ月ほど必要です。

工期が長期化するだけでなく、技能を持つ職人の確保や雇うための人件費も発生します。

プレカット工法は専門工場に依頼するため、上記コストの削減が可能です。

プレカット専門工場では、

- プレカットCAD/CAMシステムにより全自動で加工(人件費の削減)

- コンピューター制御で加工(材料のムダを排除・廃棄材の削減)

- 端材は他の現場で再利用(廃材のリサイクル)

などのコスト削減メリットがあります。

発生材をなくせる

専門工場の機械で加工されるプレカット工法は建設現場内の発生材を削減できます。

発生材とは工事進行とともに生まれるゴミのことです。

発生材は産業廃棄物になるため、収集運搬業者が引き取って専門処理業者が処分する必要があります。

しかし、その費用はバカになりません。

プレカット工法は現場での切削がないので発生材が生まれず、廃材処分費用を抑えられます。

耐久性アップ

プレカット加工後の材料に保存処理することで、優れた耐久性を確保できます。

保存処理とは材料が腐りにくくなる防腐とシロアリや害虫被害から守る防蟻処理のことです。

認定された薬剤を規定濃度に希釈して木材表面に塗布する方法(塗布処理)と高い圧力をかけて浸透させる方法(加圧注入処理)の処理方法があります。

持続効果は塗布処理の場合は約5年、加圧注入方式であれば10年以上。

定期的な点検と塗り直しにより、さらに耐久性アップが期待できます。

プレカット工法のデメリット

プレカット工法のデメリットは次の4つです。

- 複雑な加工に向いていない

- 木材の特色を活かせない

- 精度が落ちる

- 技術承継できない

項目ごとに解説します。

複雑な加工に向いていない

プレカット図面をもとに機械で加工するプレカット工法は、大工職人が手刻みで加工するような複雑な加工には向いていません。

設計図通りの加工は可能ですが、継手や仕口は単純な加工になります。

最近では、高精度で複雑な加工に対応する機械も開発されていますが、普及はまだ進んでいません。

木材の特色を活かせない

天然無垢材は木目や表情などひとつとして同じものはなく、それぞれに個性や特色を持っています。

経験豊かな大工職人は数ある材料のなかから、木の持つ個性を見いだして用途にあった使い道を考えて木の特色を活かしてきました。

しかし、プレカット工法はすべて同じ品質の材料とみなして加工されるため、木の持つ特色を活かすという点ではデメリットといえるでしょう。

精度が落ちる

経験豊かな大工職人は木の持つ特色を見抜いて、用途にあった加工をしながら現場状況に合わせて、機械にはできない微妙な調整を施します。

しかし、プレカット工法では現場で再調整しなくて済むように、接合部分にゆとりを持たせて加工されているのです。

このような加工方法は、職人技術と比べるとどうしても精度が落ちてしまいます。

そのため今もなお、プレカット工法を用いずに手刻みによる工法で施工している工務店もあるほどです。

長年経験してきた大工職人の精度の高い技術や手技を、機械で賄うことが今後の課題になります。

技術承継できない

プレカット工法は大工職人の労働時間を軽減し、職人の技量にかかわらず効率的に作業できる工法です。

しかし、伝統的に受け継がれてきた大工技術を継承できないデメリットがあります。

木材を組み上げていく墨付けや手刻みといった工程は、見習い大工に繊細で高度な技術を伝える場でもありました。

工場に依頼するプレカット加工への移行で、墨付けや手刻み、造作ができない大工も増えてきています。

しかし、身につける技術が減る分、若手大工を育成する期間が短くなり以前よりも早く独り立ちできるという利点もあるのです。

今後は技術を継承・発展させていくための取り組みが求められます。

まとめ

本記事ではプレカット工法の特長やメリット・デメリットについて解説しました。

プレカット工法は多くの工務店やハウスメーカーで導入され、建設業界にとって必要不可欠な工法となっています。

工期短縮やコスト削減、品質の安定化など多くのメリットを享受できるため、この先もプレカット工法は多くの現場で普及するでしょう。

しかし、複雑かつ高い精度の加工となると、大工職人の手技・技能にはまだ及びません。

また、職人の持つ技術の承継ができなくなるといった危惧もあります。

プレカットや職人技術の特長を理解したうえで、現場に合った技術活用を検討しましょう。

\ 関連記事 /

デキる会社の経営を

カタチにしました

リフォーム統合管理システム「SAKSAK」はできる会社の経営管理をカタチにしたシステムです。SAKSAKを使うことで、次のような悩みを解消いただけます。

- 粗利管理ができていない

- 請求書の確認に時間と手間がかかる

- 会社として顧客管理ができていない

- 見積書作成は営業担当者の負担が大きい

- 入金遅延や未入金・額の相違が多い など

意外と、知られてはいませんがリフォーム業界20年という実績があるシステムです。SAKSAKを使って、利益率が5%アップした会社もあります。また、SAKSAKとともに上場した会社もあります。

次は、SAKSAKがあなたの会社をお手伝いする番です。まずは、どのようなシステムか、ご覧ください。

導入事例集もありますので、こちらもご参考ください。

建築業、リフォーム業向けにすぐに使えるエクセル4種類のテンプレート(御見積書・工事請負契約書・工事台帳・工程表)を無料でプレゼントしております。

- 関連キーワード:

- 施工管理